the Ficticious Island Santa Lemusa

Neuste Beiträge

- Eine Premiere in Weimar: die Kisten der Kukaldaria

- Bericht aus Raum Nummer 8: Miso

- Diese gehackte Hühnerleber ist einer Hexe gewidmet

- Marrokos goldene Königin - die Salzzitrone

- Revidierter Klassiker aus Syrien: Tabouleh

- Ein Dip vom Kap Domèn: Kawotaise – aus Karotten und Süsskartoffeln

- Fuss vom Schwein, im eigenen Gelee gefangen: Pieds de porc St-Antoine

- Um ein Haar wärs ein Palast geworden: Panais royal

- Aus Sehnah: Brotsuppe mit Hühnerherzen

- Salzig uminterpretiert: Bananenschaum mit Seehasenrogen

- Ergiebig uns schön: Terrine aus dem Kopf eines Spanferkels

- Ein überraschender Apéro-Snack: Oliven auf senegalesische Art

- Was wäre Asien ohne die Rote Bohnenpaste

- Senegals Nationalgericht Thiéboudienne

HOIO und Cookuk

- Das Tagebuch von Raum Nummer 8 (Susanne Vögeli und Jules Rifke)

- HOIO-Rezepte in der Kochschule – das andere Tagebuch

- Immer ein Experiment wert: Vakuum-Fermentation (Grundrezept)

- Überholter Klassiker – Boeuf à la mode d'aujourd'hui

- Viel Geschichte, viel Gelatine – Bœuf à la mode (Rinderschulter mit Karotten)

- Klassiker aus Korea – mit modernen Mitteln hergestellt: Kimchi – im Vakuum fermentiert

- Die Salzgurke – ein Klassiker aus dem Königreich der Milchsäuregärung

- Wundersame Transformation im Beutel: milchsauer vergorene Spargeln

Etwas ältere Beiträge

- Pfeffrige Suppe aus Singapur: Bak kut teh

- Rauchzeichen von Trobriand-Inseln: «Mona» – ein Taro-Dessert

- Leichte Kost mit Gewicht: Taschenkrebs im Sud gekocht

- Aus Singapur: Hokkien hae mee, Nudeln mit Garnelen

- Alles mit «P»: Peter Polters Peterli-Pastinaken

- Wärmendes aus Tocantins: Caldo de Chambari

- Osmanische Kuttelfreuden, im Handumdrehen zubereitet: İşkembe Çorbası

- Zwischen Nase und Schwanz: Kaninchen-Innereien auf Knollensellerie

- Ein sensorisches Erlebnis schönster Art: Xiǎolóngbāo – Teigtaschen aus Shanghai

- Ein vegetabiles Gehirn aus Lyon: Cervelle de Canut – Frischkäse mit Kräutern und Gewürzen

- Im Namen von Laozi: Zwetschgeneis mit Ingwer

- Schnelle Erfrischung für warme Sommerabende: Melonenkaltschale mit Buttermilch und Minze

- Selbst gemacht ein würziges Küchenkunststück: Dresdner Sauerbraten

- Der kasachische Klassiker Beşbarmak wird am besten mit den Fingern zum Mund geführt

- Gilt als das Nationalgericht von Kasachstan: Kuurdak – ein Eintopf aus verschiedenen Innereien vom Rind

- Kaum ein anderes Gericht ist im Osten von Kasachstan so populär wie Laghman (Лагман), ein Gemüseragout mit Nudeln und wenig Fleisch

- Aus der Nachbarschaft von Milano Centrale stammt diese Lattichsuppe mit Taleggio

- Aus La Puiguignau stammt die blumige Gewürzmischung «Sourire», bei der Entsteheung auch Paul Gaugin seine Finger mit im Spiel hatte

- Eine sehr leichte, feine und würzige Suppe mit ein bisschen Fisch: S'ngao chrouk trey – ein Rezept aus der Khmer-Küche

- Passt zu Fleisch oder Klebreis – Jeow Som, ein säuerlich-scharfer Dip aus dem nördlichen Laos

- Fürchterlich altmodisch und einlullend aromatisch: Choux de Bruxelles à la crème nach Ali Bab

- Ein kulinarisches Monument aus den sechziger und siebziger Jahren: Chicken Kiev

- Nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine: Borschtsch wärmt auch als vegetarische Suppe

- Ein west-östlicher Wickel aus Mallorca: Llom amb col – Schweinelende in Wirsing

- Ein Klassiker aus der Lombardei: Trippa alla milanese – eine Kuttelsuppe mit Saubohnen

Grosse Projekte

- 2002 - Einweihung der mobilen Boutik von HOIO in Genf

- 2003 - «Autorretratos» – Inszenierungen in Santa Lemusa und Buenos Aires

- 2004 - «Waiting Room» im Kunsthaus Baselland

- 2005 - Das Geheimnis einer Spalte auf der Älggi Alp

- 2006 - «It's only Beluga» - ein kulinarisches Alphabet

- 2007 - Einweihung des Handwagens von HOIO in Ivry su Seine

- 2008 - Geheimagent Hektor Maille bricht zu seiner mehrjährigen «Mission Kaki» auf

- 2010 - HOIO stellt seine globale Gewürzmischung «World No 1» vor, zunächst in Kinshasa

- 2011 - Salon de Lecture in der Kunsthalle Mulhouse

- 2012 - Im Rahmen des Projekts «44/33» taucht Santa Lemusa im Stadtspital Triemli auf

- 2012 - In Riehen bricht ein Papierboot auf zu seiner Reise nach Santa Lemusa

Mundstücke

- Ahornsirup

- Anis

- Apfel

- Aprikose

- Artischocke

- Aubergine

- Banane

- Bauch vom Schwein

- Blumenkohl

- Brust vom Huhn

- Chili

- Fenchel

- Fuss vom Schwein

- Gewürznelke

- Gurke

- Herz vom Rind

- Kapern

- Karotte

- Kombu

- Kopf vom Schwein

- Koriander

- Kubebenpfeffer

- Kutteln vom Rind

- Kürbis

- Leber vom Lamm

- Limette

- Lorbeer

- Lunge vom Lamm

- Magen vom Huhn

- Majoran

- Mangold

- Maniok

- Melone

- Muskat

- Nigella

- Olivenöl

- Pastinake

- Perilla

- Petersilie

- Pfeffer

- Rhabarber

- Rosenkohl

- Rotkohl

- Rotwein

- Salz

- Schwarzer Kardamom

- Schwarzwurzel

- Seeigel

- Sichuanpfeffer

- Spargel

- Stangensellerie

- Taschenkrebs

- Tiger-Fugu

- Tomate

- Zimt

- Zitrone

- Zucchini

- Zunge vom Rind

- Zwetschge

Gewürze aus Santa Lemusa

- Anis «Désir de Tikk»

- Chili «Krot Kriket»

- Chili «Papok»

- Chili «Piment Cancan»

- Fenchel «Fnui de Castebar»

- Gewürznelke «Bourdons d'Ejac»

- Kardamom «Kap de la Bandole»

- Koriandersamen «Kantalil»

- Kreuzkummel «Chera de Sentores»

- Kubebenpfeffer «Cubèbe de Sugiau»

- Kurkuma «Meriti Kochon»

- Lorbeer «Loia d'Askatas»

- Mohn «Grains de Liliac»

- Muskatblüte «Macis Coco»

- Muskatnuss «Miskat Coco»

- Nigella «Mystèr de Maizyé»

- Pfeffer schwarz «Senpuav nwè»

- Pfeffer weiss «Senpuav blan»

- Piment «Mussagor»

- Safran «Crocus Mont Fouet»

- Salz «Neige Bandon»

- Salz geräuchert «Neige Fim»

- Salz grau «Le Noir Stendhal»

- Salz rosa «Le Rouge Stendhal»

- Schw. Kardamom «Queue d'Éléphant»

- Senf schwarzer «Moutad de Maioli»

- Sesam «Sésame Baba»

- Sichuanpf. «Rougeurs de St-Brice»

- Sternanis «Baschi Dao»

- Thymian «Thym de Carbelotte»

- Wacholder «Perles de St-Anne»

- Zimt «Kannèl d'Oscar»

- Zimtkassie «Bois des Brumes»

Abkürzungen

- Grosses Popup-Fenster Karte von Santa Lemusa

- Grosses Popup-Fenster Karte der Hauptstadt Port-Louis

- Sämtliche Gewürze von HOIO: Boutik «Masalee» (Seite im Aufbau)

- Grosses Popup-Fenster Weltkarte Episoda (Mittelpunkt Zürich)

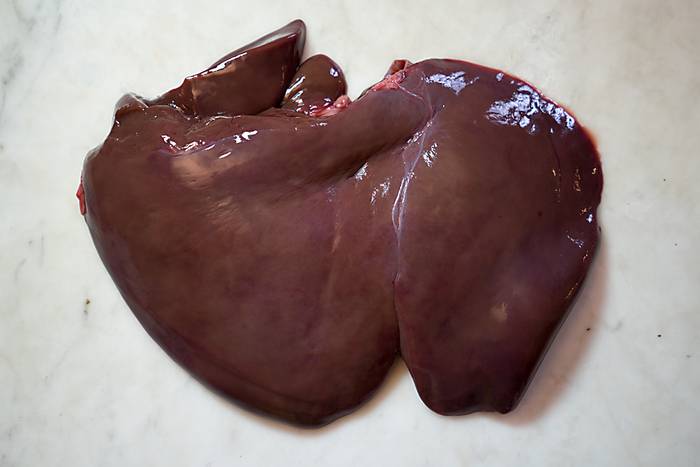

Und das weiss das Lexikon

Die Leber (griech. hepar; engl. liver; franz. foie; span. hígado) liegt bei Wirbeltieren in der rechten Körperhälfte zwischen Magen und Zwerchfell. Sie ist das grösste Eingeweide und in mehrere Lappen aufgeteilt. Die Leber ist das zentrale Organ des gesamten Stoffwechsels und erfüllt verschiedene Funktionen: Sie produziert lebenswichtige Eiweissstoffe, regelt den Nährstoffgehalt des Blutes, verwertet Nahrung (zum Beispiel speichert sie Glukose und Vitamine), produziert Galle und sorgt damit für Abbau und Ausscheidung von Stoffwechselprodukten, Medikamenten und Giftstoffen. Kulinarisch verwendet werden die Lebern von Rind, Kalb, Schwein, Lamm, Wild, Geflügel sowie zahlreichen Fischen (etwas Hecht, Kabeljau oder Seeteufel).

Charakter und Verwendung

Eine ganze Lammleber wiegt je nach Schlachtalter des Tiers zwischen 350 und 750 g. Wie andere Lebern auch, ist das Organ des Lamms von einer feinen Membran umschlossen, einem hauchdünnen Häutchen, das man vor dem Kochen entfernen sollte. Die Membran kann dazu führen, dass sich die Leber beim Braten verformt – und sie kann gewisse Stellen auch etwas zäh machen. Die Haut lässt sich meist recht leicht in grossen Streifen von Hand abziehen. Manchmal ist sie aber auch so dünn, dass man sie nur schwer fassen und kaum in vernünftig grossen Streifen abziehen kann. Wenn man die Leber in Stücke schneidet, dann kann man die weisslichen Überbleibsel der Adern entfernen, die sich da und dort finden.

Lammleber eignet sich vor allem zum Braten oder Grillen – wobei sie sehr schnell gart. Sie sollte im Innern noch rosa sein und feucht – ganz durchgekocht schmeckt sie ledrig-zäh und oft bitter. Das gelingt am leichtesten, wenn man die Leber im Ganzen brät. Lammleber sollte man erst nach dem Braten salzen, denn das Salz zieht Flüssigkeit an die Oberfläche. Bei einem Rindersteak kann dieser Effekt erwünscht sein, da es für die Bildung einer schönen Kruste (Maillard-Reaktion) etwas Flüssigkeit braucht – Lammleber aber ist feucht genug und das Salz lässt die Leber nur trocken werden.

In manchen Ländern der arabischen Welt werden Lammlebern auch roh oder nur in Zitronensaft gekocht verzehrt. Leber lässt sich auch Räuchern und entwickelt dabei ein interessantes Aroma – allerdings ist die Gefahr, dass sie im Rauch etwas trocken wird, doch ziemlich gross. Natürlich kann man Lammleber wie jede andere Leber auch für Terrinen verwenden oder in Würste und Füllungen packen.

Rezepte mit Lammleber

First Publication: 10-5-2014

Modifications: